“Percayalah, dunia akan sangat berubah saat kamu menemukannya!”

Aku menggoyangkan gelas anggurku, tersenyum masam mendengar ujarannya. “Toh,” lanjutnya, “dunia tidak sesempit kota ini saja. Keluar sana dan temukan!” Aku meneguk—jika menenggak dirasa kurang sopan—anggur yang tersisa di gelasku, jengah. “Perubahannya tidak akan terasa, kamu tidak akan mengalami, apa ya namanya, gegar,” lanjutnya menjamin. Yah, buatku, ocehan terakhirnya terdengar seperti jaminan. Aku memilih diam saja.

Dia memegang tangan pasangannya, bola matanya melebar dan berkaca-kaca. Makan malam yang harusnya merayakan perkawanan, malah menjadi ajang pamer berkasih-kasihan. Sedari tadi yang dia ocehkan adalah perihal testimoni, sementara pasangannya membalas dengan sesekali tersenyum patut pada wajah sayunya. Malam belum larut dan ini sudah gelas ketigaku.

Bukannya aku tidak percaya dan bukannya aku tidak tertarik. Hidupku berlangsung begitu saja setiap hari dalam belasan tahun terakhir: bangun, berangkat ke kantor, pulang, olahraga, memasak, membaca, dan tidur. Setiap akhir pekan, berangkat ke kantor hanya berganti ke badan air, entah untuk merendam kaki atau menceburkan diri. Tidak pernah absen kecuali sakit atau ditugaskan ke luar kota. Sejauh ini, aku menikmatinya.

Namun, setiap pasangan yang kutemui mulai menceritakan tentang itu. Tentang, “dunia yang sangat berubah, berbeda sama sekali, dan proses transisinya tidak mempunyai efek gegar,” seolah-olah perubahan ini bisa kulihat dengan menukar bola mataku dengan milik mereka. Seolah-olah, mereka mendapat untung dari setiap orang yang mereka yakinkan.

Baiklah, mungkin aku sedikit tidak percaya. Berbilang belas tahun aku menjalani hal yang sama, menghampiri tempat-tempat, dan aku masih tidak dapat melihatnya. Cerita dari mereka selalu sama, dunia yang sama sekali berbeda, dan aku tidak jua menemukannya. Hampir-hampir seperti setiap pasangan terkena teluh dan dogma sebuah sekte. Di tahun-tahun di mana angka harapan hidup telah mencapai 150 tahun, mempercayai hal ini sepenuhnya tanpa bukti adalah dosa atas sains.

“Jika dalam seminggu kamu belum menemukannya, yah, secara natural,” ujar kawanku, “mungkin kamu perlu menaruh namamu di Biro Pencocokan.” Tersedak dan terbelalak, aku meletakkan gelasku dan menyambar, “Gila! Aku tidak seputus asa itu. Kamu terdengar seperti menjual dogma, dan kamu tahu apa yang orang-orang sekarang pikirkan mengenai dogma!” Kawanku terdiam, “Baiklah, aku akan berhenti bicara. Pelayan!” panggilnya. Dia menggeser layarnya dan menolak tawaranku untuk memisah tagihan, “Kutraktir,” ujarnya. Aku hanya mengedikkan bahu kemudian beranjak ketika dia mewanti-wanti, “Seminggu, dan semoga kamu sadar kamu tidak akan kuat hidup satu setengah abad dengan dunia yang begitu-begitu saja.” Aku melambaikan tanganku, bergegas.

Tidak butuh waktu seminggu rupanya. Lima hari sejak makan malam itu, kepalaku mulai terasa berdentam-dentam. Aku melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kulihat; yang dijelaskan sebagai rona oleh pasangan-pasangan yang kutemui. Hari masih berlangsung sama, hanya saja bola mataku seperti digantungi beban dengan adanya rona. Pada hari ketujuh, kutemui kawanku dan seketika dia menyerahkan aspirin saat melihat wajahku. “Sudah berapa lama?” tanyanya.

“Dua hari,” jawabku.

“Oh, sudah ketemu?”

“Ketemu apa atau siapa?”

“Ya yang membuatmu akhirnya melihat rona.”

“Ini tuh biasanya apa atau siapa?”

“Orang waras sih selalu melihatnya siapa.”

“Kurasa belum.”

“Mungkin tiga-empat hari lagi?”

“Tahu dari mana?”

“Perasaan dan pengalaman saja.”

Aku menghabiskan malam itu dengan menenggak aspirin dan tidur, berharap rona tidak lagi membebani kepalaku.

Mataku mulai terbiasa di hari kedelapan, ketika atasanku mengumpulkan kami di ruang rapat dan memperkenalkan, “Ini Em, rekan kerja kalian yang baru. Em, selamat bergabung.” Rona liar melambai-lambai di sekujur tubuh Em, seolah-olah uap tidak panas keluar dari tubuhnya. Aku mulai melihat semakin banyak hal yang tidak bisa kulihat sebelumnya. Em tersenyum, matanya membesar saat melihatku. Aku balas tersenyum.

Aku baru memutuskan mengajak Em makan siang di kepalaku ketika dia menghampiri mejaku dan menjulurkan tangan, “Aku Em. Dengan kak siapa, kalau boleh tahu?” Aku menyebutkan namaku, kemudian Em menanyakan hal-hal. Aku menjawab hal-hal, dan menanyakan balik hal-hal. Dia menjawab hal-hal. Kami bersepakat untuk menghabiskan waktu bersama di akhir pekan dan melakukan hal-hal.

Itu adalah pertemuan dan kemudian kencan pertamaku dengan Em, dua belas tahun lalu. Kini aku menghabiskan hari-hari dengan rutinitas berbeda; bangun, mencium Em, berangkat ke kantor, makan bersama Em, membaca ditemani Em, dan tidur dengan Em. Rona sudah mengambil alih apa-apa yang kulihat, setiap yang kulihat mempunyai rona. Kawanku benar, dunia menjadi sama sekali berbeda, hampir tanpa gegar. Aku mempercayai hal-hal yang hadir bersama Em, hampir-hampir seperti menemukan dogma. Kini, aku percaya bahwa aku tidak dapat membayangkan hidup tanpa Em.

Berkalang tahun aku berpikir begitu.

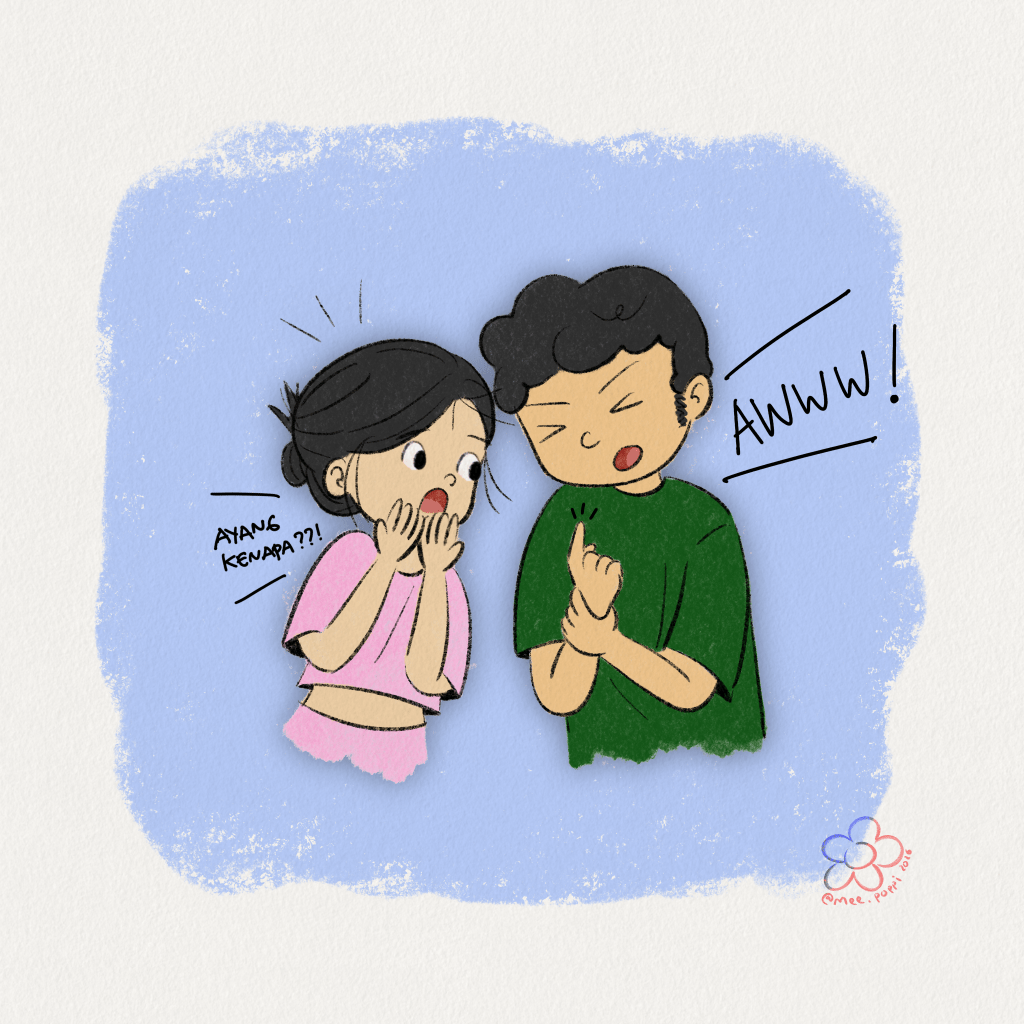

Hingga satu waktu, aku mulai merasakan gegar. Mulanya adalah denging dan sakit kepala yang menghantam sisi-sisi kepala tiba-tiba. Aku masih terduduk di kantor saat keduanya menyerangku. Erangan yang keluar dari mulutku tidak terdengar, namun jelas mengundang raut khawatir dari rekan-rekan kantorku. Rasa sedih juga membanjiri dadaku, mataku hampir tidak bisa kubuka karena kebak air mata. Sakit kepala dan denging tidak juga mereda. Namun, saat aku membuka mata, rona pelan-pelan lenyap, kemudian lesap. Sempoyongan aku bergegas pulang. Aku melihat polisi dan ambulans di depan rumahku. Aku kembali berhenti percaya.

Leave a comment