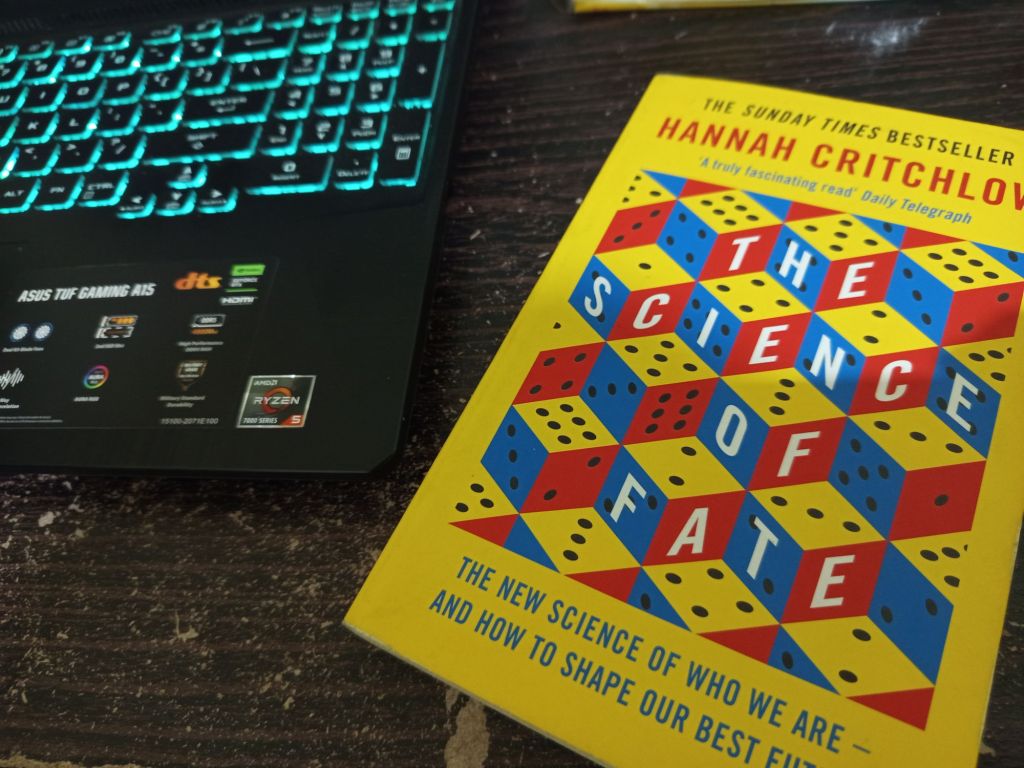

Critchlow, Hannah. 2020. The Science of Fate: The New Science of Who We Are—and How to Shape Our Best Future. Hodder & Stoughton

Pemikiran tentang takdir atau nasib telah menjadi proyek filsafat mungkin sejak manusia bisa berpikir. Ide soal nasib barangkali tercetus di antara gumaman dan umpatan: misalnya, saat hasil mengkhianati usaha. Atau, ide tersebut lahir dari perenungan dan pengamatan, mengapa orang berakhir dengan kondisi yang berbeda-beda. Lahirlah pembelaan dan penjelasan, mulanya dari agama. Dalam agama Islam, ada qada dan qadar. Dalam perdebatan teologi Kristiani, ada Rencana Tuhan dan kehendak bebas. Filsafat turut memberi label: fatalisme kepada mereka yang pasrah sepasrah-pasrahnya, dan determinisme yang melihat kondisi sebagai rangkaian kausalitas atau sebab-akibat.

Perkara takdir menjadi obyek pemeriksaan bidang pengetahuan lain. Materialisme dialektis mencoba memberi pencerahan bercorak sosial-ekonomi saat menelusuri kondisi manusia. Psikologi punya jalan lain lagi, dengan usahanya menyingkap ketaksadaran. Dengan teknologi yang semakin modern, ilmu saraf atau neurosains turut andil dalam perbincangan soal takdir.

Cabang studi biologi yang barangkali berkaitan erat dengan diskursus takdir adalah epigenetik. Epigenetik merupakan studi tentang bagaimana perilaku dan lingkungan mengubah ekspresi genetik, yang pada akhirnya turut menjadi faktor dalam berbagai keputusan hidup. Contoh paling sederhananya adalah alergi yang menentukan batasan dietary, yang terfaktorkan dalam ‘selera’/taste. Dampaknya, epigenetik turut melahirkan pertanyaan: seberapa bebas kehendak kita dalam menentukan pilihan hidup?

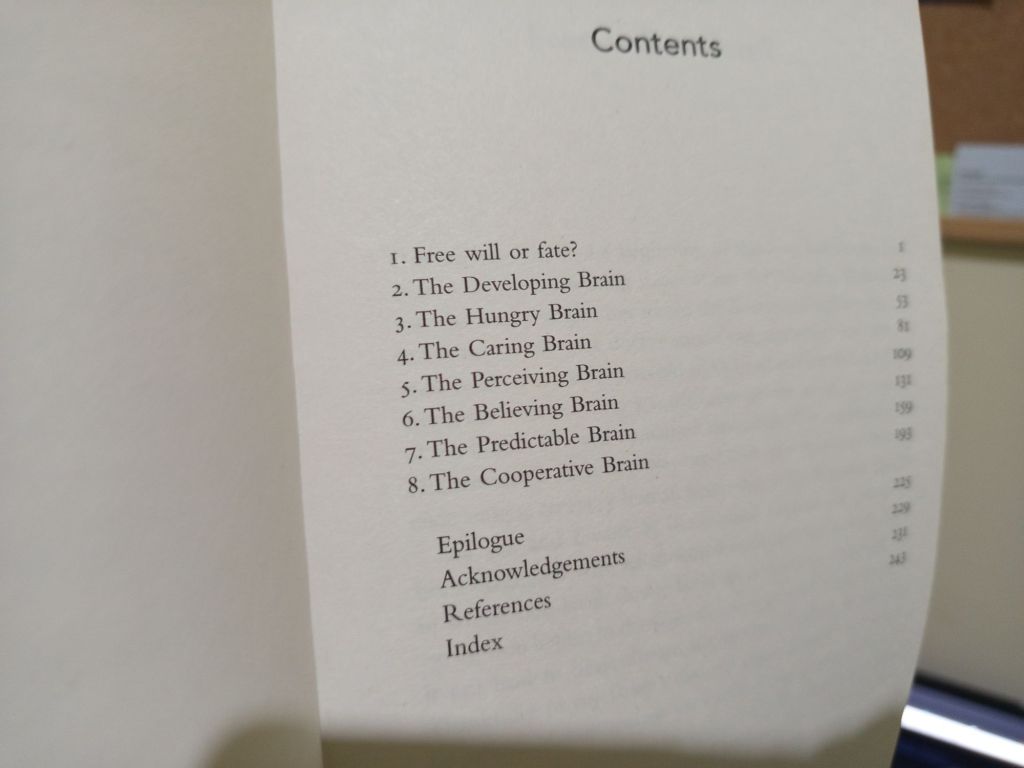

Dalam pengantar bertajuk Free Will or Fate (Kehendak Bebas atau Takdir), Critchlow mengajukan pertanyaan turunan. Mengingat genetik dan lingkungan begitu berpengaruh, apakah kita sungguh agen merdeka yang memiliki kehendak bebas, atau lebih dekat ke mesin yang terprogram? Apakah mengetahui lebih dalam tentang peringai deterministik saraf kita, malah membuat kita semakin cemas atau tergugah untuk berubah? Apakah takdir dan nasib kita dapat dipahami secara biologis?

Perkembangan teknologi dan pengetahuan yang semakin maju menjadikan psikologi kini dapat diperiksa dan didukung oleh data empiris. Ilmu saraf atau neurosains semakin marak dikenali. Pula, kita menjadi psychologically literate, bahkan tanpa mengenyam pendidikan psikologi. Kita memahami ide dan pemikiran di seputar trauma dan kecerdasan emosional. Istilah psikologis sudah merasuk ke dalam bahasa keseharian kita: issues, emotional baggage, dsb.

Namun, kebiasaan ini mengandung bahayanya sendiri. Semakin familiarnya istilah psikologi dalam langgam keseharian kita malah berpotensi mengerdilkan pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Kita mudah melabeli diri kita sendiri dengan isu ini, ‘menderita’ itu, mempunyai berikut, hanya dengan pemahaman yang sepatah-sepatah. Contohnya, bagaimana kita memahami ketaksadaran (unconscious) sebagai wilayah yang berbahaya yang harus kita disiplinkan dan atur (policed). Pemahaman ini justru mereduksi peran penting ketaksadaran dalam kehidupan sehari-hari.

Sepertinya memang inheren dalam diri kita untuk mencoba mencari jawaban atas keberadaan diri kita (making sense of our being). Sains dan filsafat bergerak karena dorongan tersebut. Di dunia di mana pertanyaan filsafat dan psikologis dapat dijawab secara empiris melalui kajian neurobiologis—dan fisika, buzzword atau kosadengung keilmuan terkait merangsek masuk dalam keseharian kita. Sebagian bahkan secara culas menggunakannya untuk menjual pemahaman di periferi sains, bahkan terang-terangan mewartakan pseudosains dan esensialisme. Bagi mereka yag sinis, lahirlah neuroskepticism. Skeptisisme tersebut valid mengingat pengerdilan atas istilah neurosains populer malah secara kontraproduktif menjauhkan warga dari gambaran utuh dan sebenarnya.

Bab ini menjelmai pengantar, melalui penggalian Critchlow via keilmuan dirinya dan rekan-rekannya untuk memahami hakikat kehendak bebas lewat kacamata ilmu saraf. Critchlow pun memahami resikonya: bahwa memahami polemik kehendak bebas via ilmu hayat yang semakin maju berpotensi memadamkan keyakinan kita tentang kendali penuh atas nasib. Mungkin saja, hal tersebut berdampak katastrofis bagi eksistensi.

Dalam bab kedua, The Developing Brain (Otak yang Berkembang), Critchlow membedah dan mempertimbangkan keterlibatan yang rumit dari faktor dalam (innate) dan lingkungan terhadap pengembangan perilaku dalam konteks tipikal dari rentang hidup manusia. Critchlow menyatakan bahwa proses pembentukan otak di awal mula, secara harfiah, menuntut bagaimana bayi melihat dunia dan berinteraksi saat dewasa kelak. Bayi secara alami membawa sifat penasaran, namun dengan alasan efisiensi, otak bayi hanya mendengar suara yang secara langsung relevan dengan mereka.

Pembelajaran bahasa (language acquisition) secara terang-terangan bergantung pada masukan (input) dari lingkungan. Bahasa sebagai ekspresi melekat dalam perilaku (behavior). Perilaku sendiri mempunyai bawaan neurobiologis, berinteraksi secara kompleks dengan lingkungan dan pengalaman hidup. Perilaku yang sering diakses oleh neuron melahirkan kebiasaan (habit) yang darinya pilihan hidup dimaknai sebagai pembelajaran.

Pada usia balita, bahasa menjelma sebagai perangkat untuk menenangkan dan mengungkapkan. Di fase inilah bangunan dasar kepribadian ‘terbentuk’. Artinya, di usia yang memang sudah mensyaratkan diri semakin ekspresif, perilaku dan kebiasaan yang beragam lebih mudah dikenali dalam konteks kebudayaan dan lingkungan ia dibesarkan. Menjadikan setiap insan bersemat ‘unik’. Pun begitu, apa yang kita anggap kepribadian telah ditentukan bertahun-tahun sebelumnya oleh faktor yang berada di luar kontrol manusia (hereditary). Lingkungan menjadi tempa deterministik yang turut meliatkan kepribadian. Dengan kata lain, lingkungan adalah wilayah determinisme ekonomis atau kondisi material.

Sel abu kemudian menyusut di kepala remaja. Pengalaman dan keputusan hidup yang diambil pada usia tersebut turut membentuk prefrontal cortex secara unik. Hal ini akan berpengaruh pada proses berpikir dan pengambilan keputusan di kemudian hari. Identitas beranjak solid di usia ini, karena lingkungannya melebar via karib dan perkawanan. Hubungan inilah yang turut membentuk kecenderungan (preference) reward-system di usia dewasa.

Masa tua dan kearifan jamak digandengkan. Hal ini sebab akumulasi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang diserap semasa hidup. Namun, hal tersebut bukanlah alasan untuk otak berhenti berkembang. Otak mempunyai karakteristik plastis. Plastisitas otak merupakan sifat otak yang dapat meningkatkan kapasitas neuralnya demi efisiensi maksimum. Keplastisan ini tentu saja perlu disokong agar tidak dijangkiti oleh penyakit saraf. Lingkungan, diet, dan olahraga berperan aktif untuk memelihara dan menciptakan sel otak baru. Dengan menjaga tiga kebiasaan penting tersebut, otak terawat sebab kadar kortisol—hormon stress menurun.

Dr. Rogier Krevit, salah satu rekan Critchlow, via wawancara menekankan pentingnya kebijakan dan fasilitas pendidikan serta kesehatan publik yang baik demi otak yang terawat. Masalah perkembangan kognitif yang terjadi pada otak merupakan masalah lingkungan pula. Ada korelasi dan kausalitas yang erat antara kesehatan mental publik yang baik dengan kecerdasan dan kesehatan kognisi masyarakat. Jika fasilitas dan kebijakannya baik, maka penyakit kognisi seperti demensia bisa saja lebih jarang terjadi.

The Hungry Brain (Otak yang Lapar) sebagai bab ketiga membedah soal bagaimana kesadaran dibentuk oleh diet dan masa lalu yang tersembunyi (hidden past) pendahulu kita. Bagian otak yang bertanggung jawab di bagian ini disebut nucleus accumbens—NAcc singkatnya. Menurut Giles Yeo dari Cambridge University, NAcc berperan dalam meregulasi tiga dorongan utama biologis: 1) feed atau mencari, lalu makan, 2) fight or flight atau menghindari jadi makanan, 3) f*ck or fornicate agar kedua hal sebelumnya dapat diteruskan. Artinya, kecenderungan tentang bagaimana kita makan hingga memilih makanan disinyalir terbatas sebab ia terekam dalam bangunan genetik kita. Berpindah diet dan kebiasaan kemudian menjadi tantangan.

Namun, bukan berarti batasan tersebut tidak bisa diakali, lebih-lebih dengan semakin majunya teknologi. Melalui pembiasaan yang dimulai sejak orok—atau regulasi epigenetik hingga optogenetik serta rekayasa genetika bisa menjadi solusi. Regulasi epigenetik artinya mengubahsuaikan faktor lingkungan dalam menentukan ekspresi genetik. Misal, jika bayi dibesarkan di lingkungan gurun, metabolismenya akan kesulitan menyesuaikan di lingkungan tropis. Atau, jika bayi dibiasakan dengan diet tertentu, maka besar kemungkinan dia akan menganut diet tersebut hingga dewasa. Jika digandengkan dengan teknologi rekayasa genetika dan optogenetik i.e. deep brain simulation, ia bisa jadi infrastuktur kesehatan (healthcare) yang dapat mengatasi adiksi, depresi, dan obesitas.

Apakah kemudian infrastruktur tersebut serta merta harus dibangun? Pertanyaan tersebut merujuk kepada asumsi sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dalam bab The Caring Brain (Otak yang Peduli), Critchlow menjabarkan kebutuhan otak akan afeksi dan ikatan sosial. Interaksi sosial secara harfiah dapat mempengaruhi kesehatan dan kemaslahatan spesies. Pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya afeksi dan interaksi sosial ini ditafsirkanlah yang turut menciptakan ideologi.

Ideologi turut pula dalam menciptakan persepsi kita atas realitas. Persepsi tersebut bersemayam—tidak lain, di dalam kepala. The Perceiving Brain (Otak yang Mengamati) membahas lebih dalam perkara persepsi. Perkara persepsi adalah penting bagi sekian banyak fungsi kognitif dan turut menawarkan sebuah prisma untuk memeriksa cara kerja otak dalam menciptakan kesadaran dan kepribadian. Persepsi sebagai kerja dan hasil olah indra yang mampu menyadari pola (pattern recognition), punya kaitan yang sangat kuat dengan pembentukan kepercayaan. Sehingga, kita selalu membutuhkan orang lain, agar kesadaran kolektif kita tidak hancur berantakan karena kontradiksi internalnya. Plastisitas dan fleksibilitas dalam memahami persepsi liyan, menjadi begitu penting bagi keberlangsungan spesies kita.

Namun, keberlangsungan spesies kita bukan hanya mandat ideologis; ia adalah mandat biologis pula. Dalam The Believing Brain (Otak yang Beriman), Critchlow menekankan bahwa semakin dalam pemahaman kita tentang cara kerja neurobiologis kita dan organisme lain, semakin besar lembang persepsi kita tentang kedaulatan manusia atas alam.

Sistem kepercayaan kita sendiri sifat dasarnya sejajar emosional dan intelektual. Sistem tersebut tidak lain dikonstruksikan secara sosial dan tidak lepas dari cara jaringan otak kita membaca pola. Sains kognitif telah menunjukkan bahwa kehendak bebas pun mungkin saja adalah ilusi, mengingat begitu besar pengaruh genetika dan susunan jaringan otak dalam menentukan kepercayaan. Namun, kepercayaan akan kehendak bebas tetap diperlukan demi ketentraman masyarakat—serta individu.

Begitulah, bagaimana otak kita menyadari pola dan bekerja melalui pola. Laiknya cara kerja alam dan fisika, otak pun punya perilaku yang dapat diprediksi. Via The Predictable Brain (Otak yang Dapat Diprediksi), Critchlow menyingkap misteri otak sebagai organ dengan cara kerja laten. Dengan teknologi yang semakin maju, mekanisme otak kini dapat diukur dan ditandai. Buktinya semakin terang benderang bahwa otak sebagai organ bisa diprediksi perkembangannya. Otak membawa informasi yang luar biasa tentang individu, seperti kerentanan penyakit kognitif, psikopatologi, bahkan harapan hidup. Pertanyaan-pertanyaan kemudian lahir: sejauh mana etika pemeriksaannya? Apakah mengetahui kemungkinan masa depan menjadi penting? Bagaimana dengan penanganan preventifnya? Sebesar apa dampaknya terhadap agensi manusia dalam menyetir takdirnya?

Setelah tujuh bab dihabiskan untuk menguji bagaimana dan mengapa kita dibatasi oleh hakikat neurobiologis kita—lebih dari yang ingin kita akui atau sadari, Critchlow mengikat kesimpulan. Dijuduli The Cooperative Brain (Otak yang Bekerjasama), Critchlow meyakini bahwa, terlepas dari temuan (terbaru) ilmu saraf, tabiat manusia terlampau luas dan beragam untuk diseragamkan. Namun, ilmu saraf dapat ditawarkan sebagai implikasi vital (vital nuance) dalam mempertajam konsepsi tentang moralitas, serta bagi masyarakat dalam menjajakinya. Batasan tentang agensi/keagenan manusia kini bisa didefinisikan ulang dan ditelusuri lebih jauh. Walau ada gejala nasab/genetik dari perilaku, perlu diingat bahwa hubungan sebab-akibatnya tidaklah sesederhana itu. Pamungkasnya, kunci kemajuan dan nasib kita terletak pada pamrih kita pada satu sama lain (what we owe to each other).

Critchlow menutup buku ini dengan sederhana. Dalam Epilogue, Critchlow berkesimpulan bahwa neurosains atau ilmu saraf menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan tentang seberapa banyak aspek kehidupan yang bisa kita kontrol adalah luar biasa rumit dan sarat nuansa (nuanced). Pun, semakin kita mempelajari cara kerja otak kita, semakin kuat pula argumen tentang takdir yang sudah digariskan. Namun, rasanya perlu diingat bahwa lingkungan dan liyan punya peran yang sama penting dalam menggariskan kecenderungan di kepala. Dengan mempraktikkan belas asih (compassion) dan refleksi, keagenan manusiawi kita bergantunglah. Bila kita sadar (conscious) soal faktor tersebut, dunia yang lebih baik tidaklah mustahil!

Leave a comment