Dengan ruang publik yang semakin riuh, seni menjadi jauh lebih mudah diakses untuk dibicarakan. Tidak lagi terantuk pada batasan spasial, seni berada di lintas ragam centang perenang dalam ‘alun-alun’ yang sama dengan massa. Algoritma dirancang untuk memecah gelembung wacana, dan sebagai konsekuensinya ia turut memburamkan konteks. Bila karya seni kontemporer keluar dari ruang galeri, maka ia menjelma diskursus publik.

Konteks medan seni menjadi buram, karena karya seni dalam perbincangan kemudian tidak ada bedanya dengan bangku taman, billboard, dan trotoar. Konteks ‘kesenian’ tidak lagi menjadi narasi tunggal dalam memahami karya seni. Ia menjadi ke mana-mana dan manasuka.

Dari situlah kesinisan terhadap bentuk dan medium kontemporer menguat. Warga yang tidak pernah mendapat pendidikan seni yang mumpuni, dihadapkan pada karya kontemporer yang ‘keluar’ dari pakem nalar publik (common sense). Konteks kemudian meluber, disisihkan, dan tidak lagi diperhatikan.

Ambil contoh bagaimana publik merespon Sand Column garapan Roman Signer. Mulai dari, “daya otak satu ruangan hanya satu byte,” hingga emoji badut 🤡 ramai bermunculan di kolom komentar. Sentimen sinis dan negatif mewarnai ruang diskusi. Alih-alih produktif, karya seni di media sosial kemudian menjadi ‘amunisi’ bagi publik untuk men-delegitimasi gerakan seni kontemporer. Ini berbahaya, karena publik menjadi rentan untuk mengamini dogma-dogma fasis dalam melihat karya seni.

Sebentar, Bagaimana Cara Mengidentifikasi Dogma Fasis dalam Melihat Karya Seni?

Sepertinya memang jauh sekali lompatan kesimpulannya. Bagaimana bisa kritik yang tampak valid malah berpotensi menjerumuskan publik pada fasisme?

Diksi ‘tampak‘ (seemingly) adalah kuncinya di sini: kritisisme ini tampak valid semata karena pendidikan dan sejarah seni bukanlah ihwal yang menjadi konsumsi umum. Beberapa pelukis ternama mungkin sudah masuk dalam ingatan publik, imagery beberapa lukisan muncul dalam budaya pop, namun seringkali konteksnya menjadi hablur—seringkali malah hilang. Ia dikenali, namun luput untuk dipahami.

Hal-hal yang dikenali menjelma standar di kepala. Common sense soal seni kemudian lekat ke periode tertentu, gaya tertentu, teknik tertentu, dan seniman tertentu. Segala yang kontemporer (bahkan yang muncul sejak 1970-an) dikelompokkan dalam satu kategori. Sebab pemahaman yang dangkal akan ‘standar’ dan common sense, konteks dan sejarah tidak menjadi lebih penting ketimbang teknik dan nama.

Konteks yang hilang, berpadu dengan akses pendidikan seni yang minim serta keengganan melibatkan diri dalam diskusi kritis, menjadi kombinasi mengerikan musabab nalar fasis di kepala. Keengganan (ignorance) untuk memahami dan terjun ke diskusi kritis adalah yang secara khusus berbahaya dan menuntun pada fasisme. Kecenderungan tersebut bernama anti-intelektualisme.

Anti-intelektualisme dalam konteks seni bekerja via penolakan atas nuance dan ahli (expertise). Mengolok-olok karya seni seringkali diiringi kesengajaan untuk mengabaikan sama sekali maksud (intent) artistik, sejarah gerakan seni, teori kritis, dan bahkan pentingnya konteks. Hal ini mencerminkan penolakan yang lebih luas terhadap pendapat para ahli di bidang politik, sains, dan sejarah. Tindakan ini mereduksi gelagat kompleks produksi budaya menjadi penghakiman kelewat sederhana dan seringkali diliputi emosi, berlandaskan semata pada pengamatan ringkas dan dangkal. Lahirlah kalimat-kalimat seperti, “Tolol/gampang banget ini,” atau “Gini doang gue juga bisa.”

Medan seni memang begitu sengkarut, terutama soal aksesibilitas dan mobilitas. Galeri masih menjadi ruang ketiga (third place)1 tersier, dan seni sebagai karir dan kendara mobilitas sosial masih terbilang lingkar eksklusif. Sebagian bahkan berkata, menjadi seniman sukses itu bukan tentang seninya, melainkan koneksinya. Sinisme ini bagi sebagian orang kemudian diamini betul, menjadi amunisi setiap argumen dalam menilai seni. Medan seni kemudian dipadan maknakan dengan dunia konspirasi elitis: kita dengan seni indah ‘yang-biasa’ vs mereka ‘yang-elit’ serta doyan mencuci uang lewat seni.

Cara pandang konspiratif ini mereduksi kemampuan untuk membedah persoalan sistemik. Anti-intelektualisme bekerja dengan mengganti faktor-faktor sistemik dan historis medan seni dengan pemetaan simplistis ‘kalangan elit seni dengan maksud jahat’. Argumentasi sinis dan sederhana ini tentu saja lebih mudah diterima dan ditelan.

Lewat argumentasi sinis tersebut supremasi common sense dan bunga kebencian tumbuh. Komentar meremehkan seperti ‘seni sebagai tindak cuci uang’ diletakkan secara diametral/berseberangan dengan upaya para kurator, kritikus seni, kolektor, dan penggiat seni terdidik untuk menggelar pendidikan seni. Kelompok yang disebut terakhir seringkali dapat julukan ‘elit kebudayaan’ dengan nada peyoratif. Hal ini diperparah pula oleh common sense yang tidak dikaji ulang sebagai putusan tunggal penghakiman seni. Nalar ini paralel belaka dengan retorika fasis yang bersifat biner (aku vs kamu) dan kelewat dangkal.

Retorika fasis tersebut kemudian diperparah lewat gugatan dan serangan bertubi-tubi terhadap pemikiran kritis dan interpretasi. Seni perlu dihadapi dengan banyak sekali pertanyaan, mempertimbangkan ragam perspektif, dan tenggang rasa terhadap ambiguitas. Anti-intelektualisme menolak perangkat-perangkat wawasan tersebut dalam menghadapi seni. Akibatnya, seni hanya mempunyai dua tafsir: seni yang baik dan seni yang buruk. Baik-buruk ini kemudian disematkan pada kualitas moral, alih-alih intelektual. Bagi para penganut anti-intelektualisme, medan seni bukanlah arena kontestasi gagasan, melainkan instrumen moralitas!

Salah satu tujuan seni adalah untuk dibicarakan, jenak maupun tidak jenak. Ketidak jenakan yang ada dalam perbincangan soal seni ini bisa jadi menggugah, bisa jadi menggugat. Gugatan-gugatan dialamatkan kepada konformitas dan realitas yang mapan. Jika seni menjadi perangkat kemapanan, seni beralih menjadi alat propaganda. Kecenderungan menghindari kompleksitas karya seni inilah pada akhirnya akan melunturkan kemampuan untuk memisahkan fakta dari propaganda dan demagogi di ruang politis. Penolakan terhadap gugatan atas realitas inilah yang pada dasarnya menyediakan bantal duduk bagi fasisme untuk bertahta.

Konformitas serta penyeragaman adalah dogma anti-intelektual yang jamak ditemui pada bibit fasisme. Kehidupan yang rumit ditafsirkan oleh orang-orang konservatif ini sebagai sesuatu yang harus seragam; pengalaman hidup dibikin tunggal, realitas dimaknai sebagai fasad. Yang liyan ditolak sedemikian rupa, demi mengejawantahkan cara pandang dunia yang tunggal. Sejarah membuktikan, upaya yang memapankan konformitas tidak lain adalah realitas celaka. Anti-intelektualisme tidak hanya memadamkan kognisi, namun juga membunuh secara harafiah.

Sebab bagaimanapun, anti-intelektualisme pada akhirnya menjunjung tinggi paradigma utilitarian. Paradigma utilitarian hanya berfokus pada makna instrumental atau fungsi karya seni, serta menghindari perbincangan yang rumit. Memahami seni sepatutnya mengarahkan seseorang mengadopsi paradigma non-utilitarian. Non-utilitarian berarti sebaliknya, seni dibicarakan melampaui fungsi dan kegunaan; sebagai artefak dengan sejarah serta wacananya sendiri. Jika paradigma non-utilitarian diremehkan, bakal berakibat kepada jiwa dan manusia yang direduksi pada hitung-hitungan taktis. Jika tidak punya guna, sematan ‘dekaden’ dilekatkan pada karya seni. Jika dibiarkan, paradigma ini kemudian merambah ke lapisan kehidupan lainnya; dengan dalih dekadensi, eksistensi dipadamkan. Anti-intelektualisme tidak memberi tempat pada ide non-utilitarian yang notabene empatetik.

Dari mengidentifikasi anti-intelektualisme dalam seni, dogma fasis kini dikenali. Kini, yang perlu kita lakukan sebagai penikmat dan pemirsa seni adalah menghindari anti-intelektualisme dan fasisme seutuhnya.

Lalu, Bagaimana Caranya Menakar Seni Secara Pantas?

Mengalami seni, tak pelak, adalah pengalaman yang luar biasa personal. Sebuah karya bisa punya tafsir yang berbeda untuk setiap pasang mata. Hal ini karena setiap pasang mata melihat, memperhatikan, dan mengenali hal yang berbeda di rentang umur yang berbeda-beda pula. Setiap pasang mata menyimpan referensinya sendiri. Referensi-referensi tersebut perlu ditemukan dalam sebuah penakaran yang dialogis. Lalu, bagaimana kita dapat menakar, membicarakan, dan menghargai seni dengan adil serta pantas?

McKay Williamson, sebuah agen konsultasi seni di London, dengan ringkas meletakkan tiga pilar penilaian seni: Nuance, Novelty, and Narrative.

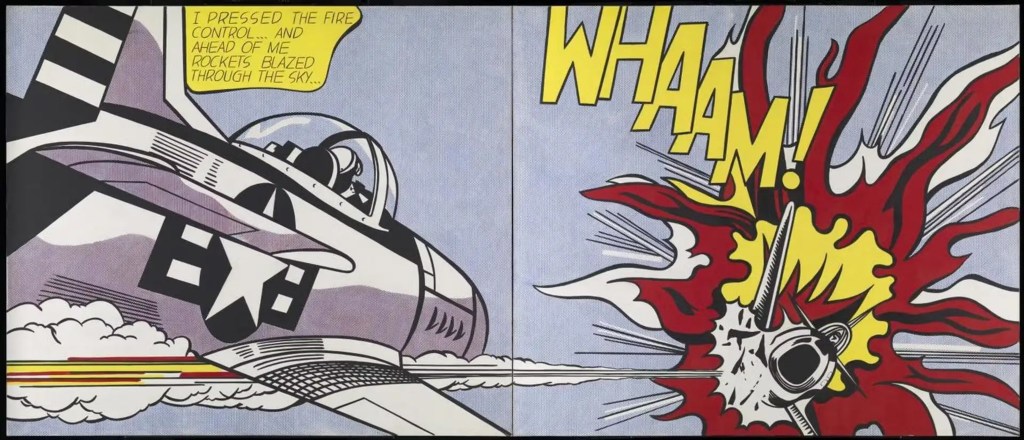

Nuance berkaitan dengan (sejarah) kekaryaan (craftsmanship) sang seniman. Membincangkan nuance tidak melulu terbatas pada kerumitan teknik di pengamatan awal mula atau permukaan. Kesederhanaan teknik, jika dia dapat merefleksikan kesejarahan maestro, kekaryaan menahun, dan ketajaman insight sang seniman, sah-sah saja untuk diperbincangkan. Ambil contoh bagaimana Roy Lichtenstein melukis WHAAM! (1963).

‘Adaptasi’ yang dilakukan oleh Lichtenstein pernah dianggap derivatif oleh para kritikus karena hanya memilah dan ‘menjiplak’ karya komik. Nuance hadir jika kita mempertimbangkan posisi Lichtenstein ketika memutuskan melukis WHAAM! dengan teknik opaque projector-nya, “Saya tidak melukis suatu gambar untuk mereproduksinya—saya melukis untuk menyusun ulang.” Jika disandingkan dengan kebangkitan pop art dan sentimen anti perang pada dekade yang sama, WHAAM! kemudian hadir bukan hanya sebagai subversi teknik tradisional, namun juga ketajaman insight sang seniman. Nuance yang biasanya hadir di kalangan awam sebagai pernyataan, “Gitu doang gue juga bisa,” kemudian ditantang dan digugat.

Novelty atau kebaruan bicara tentang orisinalitas—yang dalam dirinya sendiri merupakan perdebatan maha panjang lainnya. Namun, kebaruan ini dapat diukur dari kedalaman referensi dan betapa berbedanya (distinct) karya tersebut dengan karya medium, wacana, atau teknik sejenis. Novelty dalam karya seni menjadikan pemirsa seni menekuri karyanya cukup lama, menjadikan mereka berpikir, “Kok gue ga kepikiran.”

Ambil karya Citra Sasmita yang bertajuk Embrace of My Motherland (2019) yang digarap di bawah panji serial Timur Merah dan penulis saksikan di Biennale Jogja 2019. Dalam sependek pengalaman penulis dalam meninjau medan seni, belum pernah penulis dihadapkan pada karya yang luar biasa imersif, terasa adiluhung, dan begitu peka terhadap keresahan. Penulis mengalami betul apa yang dimaksud Hélène Cixous sebagai écriture féminine dalam karya seni, sehingga rasanya lancang sekali memberi tafsir-tafsir. Hingga sekarang, rasanya karya tersebut belum memiliki duanya.

Bicara soal tafsir, maka perlu bicara pula soal narrative atau wacana. Wacana menunjukkan kemampuan karya seni untuk mengkomunikasikan intensi dan makna. Misal, bagaimana seri Four Freedoms (1943) garapan Norman Rockwell yang mengilustrasikan empat kebebasan yang menjadi hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Tiap lukisannya merupakan karikatur kebebasan dalam keseharian, utamanya dalam konteks Perang Dunia Kedua. Idealisme yang ditawarkan Roosevelt diterjemahkan oleh Rockwell ke dalam empat lukisan yang hingga kemudian hari menjadi simbol dari kebebasan ideal dalam imajinasi warga Amerika. Maknanya terus direproduksi—terutama di belakangan hari, di mana estetika Americana menemui persimpangannya di tegangan interseksional dalam lanskap politik Amerika modern yang semakin hari semakin condong ke jurang fasisme.

Memahami Sudah, Menghargai Sudah, Membicarakan Seni Apakah Perlu Sudah?

Di dunia yang semakin morat-marit oleh anti-intelektualisme, absolutisme, dan fasisme, seni makin-makin penting perannya untuk menjadi api yang memberangus kedunguan. Tulisan ini hanyalah sumbangsih kecil untuk memulai penjelajahan dalam membicarakan seni. Tiga pilar: nuance, novelty, dan narrative hanyalah alat bantu untuk menakar dan memahami, agar dapat menghargainya lebih jauh. Jika pembaca membaca tulisan ini sebagai awal mula terjun dalam dunia kritik seni, langkah selanjutnya adalah membaca dan mengalami seni lebih banyak serta lebih sering.

- Third place atau ruang ketiga adalah lingkungan sosial yang terpisah dari rumah (first place) dan kantor (second place). Contohnya adalah alun-alun, ruang ibadah, dan angkringan. ↩︎

Leave a comment